今回は、AIを使う上で気になる懸念事項を払拭する記事です。

AIは、使えば使うだけ、時短になって、仕事が快適になる便利なツールです。

しかし、情報漏洩や、生成AIコンテンツの著作権が心配です。

今回は生成AIの利用で気をつけるべき観点を解説します。これを読んで、生成AI利用時の、情報の保護や、権利の保護についてわかるはずです。

目次

1:AIへの情報送信、これってリークしないか心配

Q:AIサービスに文章を送ってるじゃん?これって送信先に情報を送ってることになるよね?これって送信先に情報が漏れてるんでは??

A:流さないほうがいい情報

PII・SPII・PHIは流さないでください!

基本的に送信したデータが

モデルに学習されない、と明記されていれば生成AIに送信したデータが、使われることはありません.

しかし、生成AIサービスに、チャットの内容は保存されています。万が一、生成AIサービスが情報漏洩して、チャットの内容が漏れた場合は、個人情報の漏洩になります。

PII・SPII・PHIは、極力外部に流さないようにしてください。以下に、このアルファベット大文字の解説をします。

✅【PII(Personally Identifiable Information)個人識別情報)】

氏名、性別、生年月日のほか、住所、メールアドレス、電話番号などの連絡先情報や、顔写真、身分証番号など、個人を識別するために使用される又はされ得る情報のことです。(総務省:PII(個人識別用情報)を不用意に公開しないようにしよう)

PIIには以下のものがあります。

- 氏名

- 電子メールアドレス

- 電話番号

- 住所

- IPアドレス

- ナンバープレートとナンバー

- 写真

これらは流さないでください。

🔐【SPII(Sensitive Personally Identifiable Information) 機密性の高いPII)】

SPIIはSは センシティブ(sensitive)なPIIです。より厳格な取り扱いが必要です。例えば、銀行口座番号やログイン情報など、知る必要がある場合にのみ送信する、厳重な管理が求められる、PIIの一種です。

SPII一覧

- パスワード

- 社会保障番号(マイナンバー等)

- 医療記録

- クレジットカード番号

- 口座番号(※PIIとして扱う場合もあるが、金融情報なのでSPIIに分類)

- 顧客情報(個人に紐づく場合)

PHI(Protected Health Information)保護対象保健情報

PHIは、SPIIに該当します。医療にまつわる個人情報です。センシティブな取り扱いが必要です。

アメリカでは、「医療保険の相互運用性と責任に関する法律(HIPAA)」によって「個人の過去、現在、または将来の身体的または精神的な健康状態または状態に関連する情報」と定義されています。

HIPAAによって、PHI(Protected Health Information:保護対象保健情報)は厳しく保護され、管理されるように求められています。

EUでも、PHIは同様の定義ですが、一般データ保護規則(GDPR)によって規制されています。

日本ではPHIのように、医療・健康データにこだわって、情報を保護する法律はありませんが、医療情報を規制する基準は、厚生労働省のガイドラインにあたります。

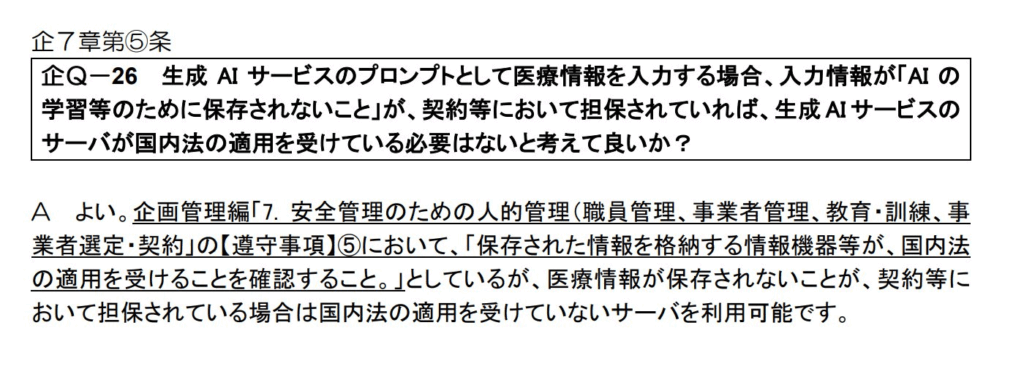

医療における生成AIの項目では「モデル学習に利用されない」とAIサービスに書いてあればプロンプトには医療情報を扱って使って良い、とあります。「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

🏢【機密情報(企業秘密や営業秘密など)】

そのほか、流さないほうがいいものとして、機密情報があります。

生成AIの中には、オプトアウト設定しなければ、生成AIに情報を流した際に、データを学習される恐れがあります。これはつまり、生成AIに送ったデータが、将来、他の誰かのチャットに現れるかもしれない、ということを意味します。以下の情報は流さないようにしましょう。

- 個人情報ではないが、漏洩によって企業に損害を与える情報。

- 機密管理したい自社開発プログラムのソースコード

- 新製品

- 新規事業

- サービスでの企業秘密

- 機密に当たる財務情報

- 顧客情報(法人顧客、商談内容、取引履歴など)

対策1:PII・SPIIはチャット欄に流さない

PII・SPIIは個人に関わる重要な秘密情報です。セキュリティが施された生成AIであっても、チャット欄に流さないでください。

次に機密情報(企業秘密や営業秘密など)です。

これは、個人を特定するものではありませんが、情報漏洩のリスクがゼロではありません。

生成AIサービスのほとんどは、チャット欄を覗くことはありません。

しかし、外部のサービスであるということは忘れないでください。

対策2:機密情報を抽象化する・汎化する

生成AIに文字を送る前に、特定できる情報をマスキング(隠す)したり、抽象化(他の言葉で置き換える)のが手です。

例文:株式会社OpenAIに50億ドルの投資をした→株式会社Aに数値Xの投資をした

文章を送る際に、伏せておきたい機密情報は代わりの文字列で伏せておくのがおすすめです。

生成AIが生み出したコンテンツの権利の扱い

Q:最近、ChatGPTがジブリ風の画像生成で話題になったけど、あれ、著作権の侵害にならないか心配だな。もし、侵害になるなら、ChatGPTは利用したくないなあ。。

A:実は、著作権侵害などの責任は原則としてユーザー自身にある」と明記しているサービスがあります。生成されたコンテンツが著作権を侵害していないか、確認が必要です。

みんなが知っているキャラクターを生成してくれて便利ですが、著作権の侵害に当たる場合があります。

画像生成で出してくれたものには、著作権が適用されるので、誰かの権利を侵害していないか、確認して使う必要があります。ここでは、画像生成サービスごとに、著作権の規約をご紹介します。

OpenAI

OpenAI の画像生成サービス(DALL·E)では、著作権侵害などの責任は原則としてユーザー自身にあります。

公式利用規約ではユーザーの入力(Input)生成した出力に関して『(OpenAI)はお客様に対し、…全ての権利・権原をお客様に譲渡します』」としています。

これは、ユーザーは生成画像の著作権を保有し、再印刷・販売・商品化など商業利用も可能ということを意味します。

しかし、著作権侵害などの責任は原則としてユーザー自身にあります。利用規約では、「タイトルや非侵害性の保証なし」と明記しています。

ユーザー自身が、生成AIが出力した画像が、誰かの著作権を侵害していないか、確認する必要がある、ということです。

Googleは、生成したコンテンツが著作権侵害等で訴えられた場合には Google がユーザーを防御し費用を負担すると明言しています。

Cloud/Workspaceで提供される画像生成機能では、生成物は顧客のデータとみなされます。

Google はその出力に対して知的財産権を主張しないと定められています。

つまりユーザー(顧客)が生成物の所有権を有し、商用利用も可能です。

さらに、「生成出力に対する補償(indemnification)」ポリシーを導入し、生成したコンテンツ(画像・テキスト)について第三者から著作権侵害等で訴えられた場合には Google がユーザーを防御し費用を負担すると明言しています。(ただし不正入力や悪用がない場合に限る)。

Anthropic

Claudeは、画像生成コンテンツが著作権を侵害した場合、ユーザーを補償すると明言しています。

具体的には「出力に関する権利はお客様に帰属し、著作権侵害の訴えがあれば当社(Anthropic)がユーザーを弁護し、和解や判決費用も当社が負担する」と述べられています。

「商用利用規約の下で、ユーザーがサービス利用で生成した出力に関する権利を保持でき、著作権侵害請求に対してユーザーを防御する」ことを明記しています。

したがって生成物の著作権はユーザーに帰属し、安心して商用利用できます。

Microsoft

生成物について一切の保証を行わず、ユーザー自身が著作物に関して、責任を負います。

規約では、責任については、Microsoft からは補償がなく、ユーザー自身がリスクを負います。これはOpenAIと同じです。

生成物の著作権はユーザーに帰属し、基本的に商用利用は可能ですが、著作権の侵害についてはユーザーが責任を負う必要があります。

Stability AI

著作権侵害の責任については、利用規約に明記はないものの、ユーザー自身が生成物を利用する際に第三者権利を侵害しないよう注意すべきです。

Stable Diffusion を使って生成した画像「生成物の所有権はユーザーに帰属する」と明言しています。また、Stable Diffusion コアモデル自体は年商1千万ドル未満の個人・組織であれば無償で商用利用可能(1千万ドル以上はEnterpriseライセンスが必要)とされています。

ただしAcceptable Use Policy(AUP)に反する用途は禁止されており、違反時にはライセンスが撤回される可能性があります

Midjourney

生成物が第三者の権利を侵害していないかはユーザーの責任であり、問題が生じた場合の責任も利用者にある点に注意が必要です。Midjourney の利用規約では、ユーザーがサービスで生成した画像やビデオなど、(「Assets」)の所有権は「可能な限りユーザーに帰属する」としています。ただし、利用者が年商1,000万ドル以上の企業の場合はPro/Megaプランへの加入が所有権保持の条件となります[13]。したがって一般ユーザーは生成物の著作権を保有し、商用利用も自由に行えます。一方でMidjourney は「サービスと生成物はいかなる保証もない現状のまま(AS IS)」とし、非侵害性などの保証を一切行っていません。

その他:生成AIが出力したコンテンツのガバナンス 利用規約の順守

例えば、ChatGPTを利用する場合、生成AIが、専門的な情報を出してくれますよね。

しかし、生成AIを使ったコンテンツを提供する場合、AIの潜在的な限界や誤情報が含まれる可能性など、免責事項をユーザーに提供する必要があると明記されています。

生成AIを使って、サービスを配信する際は、ユーザーに対して、生成AI周りの説明を果たす必要があります。

補足:生成AI利用ガイドライン

組織としての生成AIに「社内利用ガイドライン」を策定し、社内で共有することをおすすめします。(一社)日本ディープラーニング協会がガイドラインのひな形を策定し無料で公開していますので、参考にしてみてください。(ガイドライン)

AI-swiftではガイドライン作成を代行しています。御社の要望を踏まえて専門的な知識を元にガイドライン作成を請け負います。ガイドラインお渡し時には、ポイントをご説明してお渡しします。